住民が建設したトイレの前で記念写真(右端が篠原大作さん)=2022年6月、ケニアのコドゥモ・ウェスト、日本ハビタット協会提供

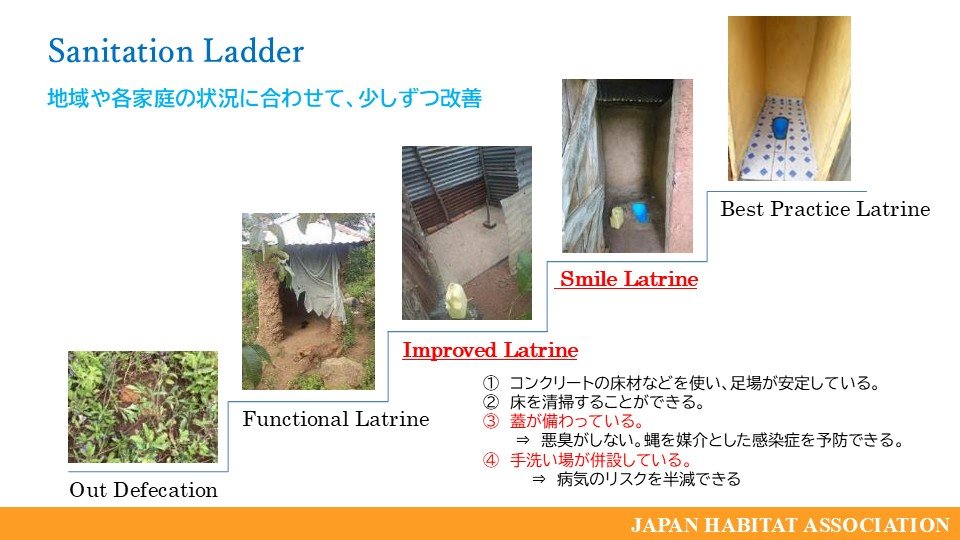

アフリカのケニア西部のホーマベイ郡の村々には、10年ほど前まで、トイレがほとんどありませんでした。ここでは2016年から2024年の8年間にわたり、各家庭にトイレをつくるスマイルプロジェクト(2019年以降はJICA草の根技術協力事業)が行われ、その結果、なんとカボンド地区6,400世帯のトイレの普及率が98%にまで達しました。野外で排泄するのが当たり前だったこの地域で、「野外排泄ゼロ」が達成されるまでになったのです。そして、健康と暮らしの向上は、村の人々の人生をも変えつつあります。

JICAのプロジェクトでトイレを作ったのは、認定NPO法人「日本ハビタット協会」と、地域の住民たちです。でもこのプロジェクトに加わったのは彼らだけではありませんでした。

当初、建設するトイレには、ハエが人糞に接触することによる下痢の発生を防ぐため、手動式のふたを備えるようにしていました。しかしある時、現地スタッフが日本の住宅設備機器メーカーLIXIL(リクシル)のプラスチック製便器SATO Panを見つけてきました。SATO Panは、ふたが常時ついています。その便利さと衛生的であることが村人に広まり、トイレを建設する際には相次いで導入され、衛生環境がさらに改善されました。

プロジェクトではさらに、LIXILのトイレをつくる技術を住民たちに教えました。前述のように、SATO Panは便器にふたができ、このことが下痢などの病気の罹患率を下げることに貢献しています。野外排泄をゼロにするだけでなく、その後の生活において不衛生な環境が改善され、住民たちの生命と健康を守ることにつながりました。

NGOと企業が協力して8年間で作り上げたのは、2861基のトイレと3187基の手洗い場。それらが生み出す健康で安全な暮らしは、コミュニティー全体の発展へとつながり、貧困スパイラルを断つ一助にもなりました。NGOと民間企業の連携の好事例です。

「NGOと企業は、そもそも求めているものが違います。お互いにとって『うまみ』がなければ、持続する連携は成立しません」と語るのは、日本ハビタット協会の事務局長、篠原大作さん。

ケニアの事例でいえば、NGO側は野外排泄をゼロにするという成果を求め、企業側は、商品とサービスの提供を通じて対価を得ることや、社会に貢献することを求めるーー。両者の目的をうまく組み合わせて歯車を回すこと、それが連携だといいます。「トイレをつくりたいと思ったら便器が必要、便器を売りたいと思ったらトイレが必要。トイレのないケニアの村で、お互いのニーズが一致したわけです」

SATO Panを導入したトイレ=2025年4月、ケニアのカカングトゥ・ウェスト、日本ハビタット協会提供

篠原さんは、今、こうしたNGOと企業の連携が、より重要であり、また注目されると考えています。

その理由の一つは、企業が変化してきたことです。環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの要素を考慮して企業を評価し、投資を行う「ESG投資」という考え方が広がっています。企業は利益を追求するだけでなく、どのように社会の上質化に貢献するかを問われるようになりました。社会課題をビジネスとして解決するソーシャル・ビジネスも増えてきています。

こうした企業の変化にNGOが危機感を抱いていることがもう一つの理由、と篠原さんは指摘します。「企業が社会課題の解決にインパクトをもたらすとしたら、NGOの存在意義はどこにあるのか?」「もしかしたらNGOは要らなくなるのではないか?」。こうした焦りがあり、「NGOは変わらなくてはならない」という思いが強くなっているといいます。

そして、三つ目の理由が、国際援助に逆風が吹いていることです。トランプ米大統領の対外支援縮小方針をはじめ、先進諸国は対外援助にかつてほどの熱意をもっていません。国内課題を優先するという傾向もみられます。国際援助の現場で逆風に立ち向かうには、NGOが「自分たちだけではできないことがある。さまざまなアクターの力を活用しよう」という考え方を持つことが重要だ、と篠原さんはいいます。

篠原大作さん=2025年7月、東京都内の日本ハビタット協会

篠原さん自身は、ホテルやライブハウスなどホスピタリティやエンタメ業界で長く働いてきた経験を持ちます。ビジネスとして費用対効果を冷静に判断することが、事業の持続性にどれだけ大切か、さまざまな場面で見てきました。また、そのために企業がどのように投資して、「ヒト、モノ、カネ、時間、情報」の経営資源を上質化させているかも理解しています。そこには、NGOが学ぶべき点が多くある、と考えます。例えば人材育成。時間をかけて人を育てる、ということがNGOには必ずしもできているとはいえません。また、多くの企業が事業活動の基本とする中期経営計画を策定する余裕や時間が、NGOにはないのが現状です。

ただ、NGOが企業になればいい、という意味ではありません。NGOには自分たちにしか、できないことがあります。利潤を追求する組織ではないからこそ、持つことができるミッションがあります。では、それが実現できていないとしたら、何が必要なのか。だれの、どんな力を借りたらいいのか。「視野を広げてパートナーを探し、お互いの強みを持ち寄ってミッションに取り組むことが大事だと思うのです」と、篠原さんは言います。

「そのためにはまず、NGOも企業も、自分や自組織のことをよく知ることが大事です。自分たちに何ができるのかを、何を持っているのかを開示し合い、理解を深め、協働に結び付ける。そんなセクターを超えた連携が、当たり前になるように浸透させていきたいと思っています」